|

|

6 J$ F) ?$ Y! o5 @2 z6 p1 J 6 J$ F) ?$ Y! o5 @2 z6 p1 J

! m$ B, j# X( `4 r1 i1 Q. n 陈凯歌导演的年度巨片《梅兰芳》即将上映。( d% v. F% Z1 @8 E1 ]4 [6 m7 ?

4 i4 o0 U$ d9 M# T$ J% I# K

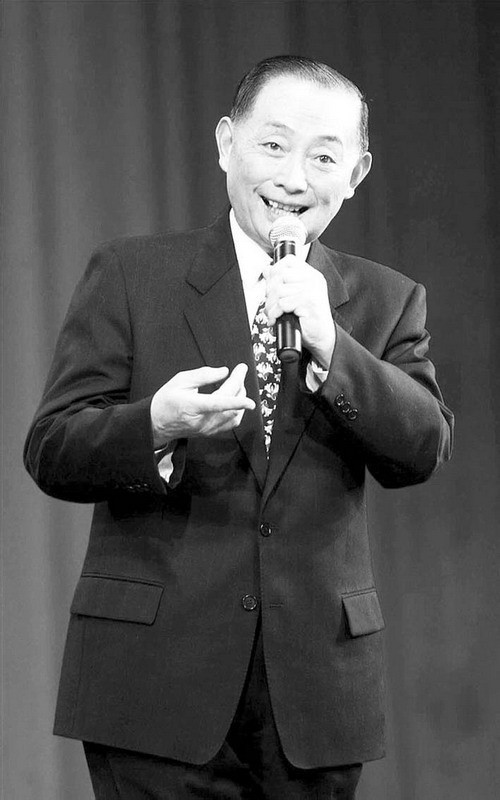

这是陈凯歌的心血结晶,也是梅葆玖和所有梅派传人共同努力的结果。这部电影让梅葆玖重新回到前尘往事之中,回忆起那些过往岁月,他的声调始终很平静,好像这些故事就发生在昨天……

. M& S8 u7 e- n8 g" y

- \- h. [/ @! g. H. T% `2 `* w7 P 记忆中的父亲

! ~/ s/ W l5 K0 P4 C- C4 M+ x$ h, u* x6 A( i8 k

《新民周刊》:您出生在上海,在上海您住了多长时间?

0 q& R) s" G* j* k0 q2 F( L8 c

8 S3 L% r9 W, T8 D, h. F0 \1 S 梅葆玖:1934年出生,一直住到1950年我们才到北京去的。

1 I& q: w4 I1 y) G5 ~4 h1 p! O* A: d$ y- }) i

《新民周刊》:当时您父亲为什么会从北京搬到上海来住?

+ } K V9 b r! L& D0 q" C

/ {* P9 J3 B/ q, d8 ^ 梅葆玖:1931年到的上海,先是住在沧洲饭店,后迁马斯南路121号。他到上海主要还是因为北京不安全,家里人也有在上海工作的,之前已经有意向要搬到上海来。另外孩子们身体也都不太好,当时北京流行白喉之类的传染病,我三哥感染白喉后就去世了,那时候白喉也没有什么特效药,整个大环境不是很好,于是决定先搬上海住一住。

* s9 n$ {5 g( y

& ?7 X; E D5 ~9 C. @ 《新民周刊》:您本人从小就喜欢京剧?您父亲一共9个儿子,为什么只有您学了梅派京剧?

7 v: V$ ^. L- {4 l& [) ~* X Y3 ~" d: M ] \6 _* ~

梅葆玖:主要是因为我父亲看我长得像他,耳朵、眼睛都像,而且有嗓子,有条件学习,就给我拍了定妆照。然后我演了《三娘教子》中的小孩,我父亲觉得演得不错,认为我有这方面的天分,这样就开始让我学梅派了。我从10岁开始学习就没有断过,请了老师,唱腔、昆曲、武打等等都学。抗战胜利后,1945年我父亲复出,我就在梅剧团实习。后来与我父亲合演《游园惊梦(

8 n- r" {, a. }: K* b* K. ^; u0 \) })》、《金山寺》和《白蛇传》等戏。1951年我到北京,已经可以独立唱一出戏,等于正式加入了梅剧团,一直到1961年我父亲去世。“文化大革命”的时候梅剧团停了下来,江青说男旦不行,所以全都靠边站,只有样板戏能唱,结果我们有十几年没有再唱戏。

" M$ i% `) ]/ @: p& F% |+ P

; g5 v+ m* O, L! f8 Q 《新民周刊》:您的第一个老师是王瑶卿之侄王幼卿,他教您什么?/ t% d, r: q! g

3 y& |: W, f" E( F: f0 H 梅葆玖:他是我第一个老师,也是王派传人,学戏学习王派很重要,打基础,发音、咬字、唱腔都是非常规范的东西。我的昆曲教师是上海的朱传茗,传字辈的,武功教师是陶玉芝,后又向朱琴心学习花旦,都是名师。基本功学完以后,我才开始向我父亲学习他的那些戏,陪着他演出,逐渐把《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《宇宙锋》一个一个都学到手了。$ K) e0 c. |" G0 C; g' b: b- h

; {) h* l8 ]& g5 Q

《新民周刊》:第一次与您父亲一起登台演出,演的是哪一出?( N# J3 B% D% ?+ p

% O( E5 h7 Z; H 梅葆玖:我和父亲同台演的第一出戏是《游园惊梦》。我父亲演杜丽娘,我演小春香,就开始同台了。1949年,我们又合演了《断桥》,也就是《白蛇传》的一折。我父亲演白蛇,我演青蛇,我已经开始边学边演。1950年到北京以后,我父亲到外地演出的时候总是带着我一起去。每到一个地方,总是我先演三四天,我父亲稍微休息一下,然后再由我父亲登台。全国各地都是这样。东北、华南、华东我都去过。这样给我带来锻炼机会,也使观众熟悉了我,知道我是跟随父亲继承梅派京剧的,对我也有个基本认识。我父亲去世以后,我就开始带梅剧团,在“文革”后又重新恢复演出。- V6 o* ]2 [9 ^& U& W

8 e+ Z; T1 d, J/ Q1 ~

《新民周刊》:和您父亲同台演出有没有压力?

9 o7 ]; l$ u' ^- |' K: n# W$ C7 C+ S& C

梅葆玖:没有压力,他人非常好,非常公正平和。他带学生也好,带我也好都是如此,不像有的老师对学生有种威慑力。他很民主,因为他很早就出国,到欧洲、日本、苏联都去过,所以他不会按照封建家长制的一套来教育学生和子女。我们学艺的时候也不害怕,他在上海教李世芳他们,我就在一边一遍一遍看,他有什么想法,都是以一种商榷的口吻来说,不是我怎么想的,你就必须怎么服从,他从来不会这样。

* ]6 f {% h$ ?" D( A

2 ?, v# c L( t" I) w 《新民周刊》:如果演错了,会不会批评您?

! O, U$ j B! L& ]$ G6 \6 S

, E# ?: o7 W% A1 S 梅葆玖:有时候晚上我们吃完夜宵,他会给我重排,告诉我错在什么地方,应该怎么排。如果我在台上错了一个身段,他也会配合我一下,目的是不让观众看出来,在台上,我们都是配合的。下来之后,他会重新认真地再给我排一遍,说你要注意哪一点。他从来没有斥责过我。

8 i5 v7 i0 ~9 ]' s

2 l) | X3 r$ }, G3 s 《新民周刊》:1951年,您和您父亲在怀仁堂演出,毛主席说您父亲的白娘子扮相与众不同,这是改良过的吗?

- G& H0 \ G* ?1 T5 j' Y4 }/ f' s

3 s4 V3 j0 V' j5 P4 e 梅葆玖:我父亲浑身穿白,头顶一个红绣球,我也是一身白,非常漂亮,所以毛主席说这个扮相非常好,很跳,代表了白蛇的一种新形象。& h: U" O. B4 n P( b

* f1 Q a5 x5 m' C j A; b, i

每年春节,我们就到怀仁堂去演出。毛主席很喜欢看戏,也很懂昆曲,不用看戏文,我们在上面演戏,他在台下一边拍板一边听。毛主席对传统文化非常熟悉,特别是诗词。1 W( Y0 B6 `3 M0 @, E0 w

; y$ K- {- o/ C, }& }% r

《新民周刊》:1950年除夕,您和父亲在怀仁堂合演了《金山寺》和《断桥》这两出戏,齐燕铭先生提了一点意见,您父亲就改了念白,您父亲演出的剧本也是经常修改,他一向从善如流吗?

: Z5 ~1 u/ @( e( |6 w4 \6 N

! P8 D8 ~& d1 W( K2 s ^' N8 h$ n 梅葆玖:上阵父子兵,我记得当时我还演了个《玉堂春》,毛主席也在台下看。

) D/ v: \- o" Q" N& J8 G \, l! B$ T5 H

我父亲一辈子都没有离开过创新,但是创新要在传统的基础上,不能离开传统。你的服装、你的唱腔、你的音乐都在京剧的基础上创新,这样你才能站得住脚。不是说改完了以后不像京剧了,那肯定不行。我父亲排的戏,京剧的形没有变,京剧的魂没有变,所以我父亲排的戏,基本上都能站住脚,基本上观众都会喜欢看。我父亲的戏,好听好看又创新,可是没有脱离京剧的框架。, `$ X6 x9 n5 _0 s% j# r

* U- X! t* t& i 《新民周刊》:1959年,您父亲在北京演《穆桂英挂帅》,作为国庆十周年的献礼剧。那一次您也参加了吗?

7 v8 K$ X% U5 H/ Z: }; a3 O) Y0 n" s" D' k, e9 u9 t

梅葆玖:在《穆桂英挂帅》中我演杨文广,我姐姐葆玥演杨金花,这样就是真儿子真女儿一起上台演出,在戏曲史上也挺罕见的,在台下是父亲,在台上就变成母亲了,很有意思。当时真是一票难求,这种机会太难得了。可惜没有把它拍成电影。原来是有这个打算的,但是因为他心脏不好,没能如愿。后来是我父亲现场的录音,我配的像。

1 a2 r2 N0 K* A1 E1 f. i: k

: S; } P! K, m6 s6 T 《新民周刊》:1949年后您父亲担任了很多社会工作,比如中国京剧院院长和中国戏曲研究院院长,这些社会工作会不会占用他比较多的时间,让他太劳累了?' m3 J5 [9 T1 a4 {; R, ~8 v

1 B- v; d% C. v, ]

梅葆玖:肯定会忙一点,学习、开会都比较多,虽然有些事情我们也能办,但很多问题还得他本人来过问,确实是累了一点。他1961年患心脏病去世,当时没有现在的医疗条件,还没有心脏搭桥、血管支架的技术,所以还是没有挺过去。

) V2 X) T* t$ k: t0 |: N

7 i, u% v( a, R O之前他虽然也知道自己血管细,但是没什么症状,一切如常,加上他工作繁忙,所以也没重视。他老是说胃疼,其实胃疼是心脏病的反射,我父亲以为是胃疼,吃点药压一压就没事了,结果病情被延误。我父亲的病情严重了才知道是心脏病,送医院,心脏血管已经堵塞了好几根,1961年8月8日凌晨突然又发病,人工呼吸等抢救工作都做了,没有抢救过来。' g- p. i1 J1 C8 r/ t. U1 }

9 ^# D& O' A5 Z; C- c }8 N1 `

电影了却一桩心愿3 R- i: r- }# ]$ v" X- B

5 v5 @. C+ R" @$ l4 [ 《新民周刊》:50多年前,同样在北京电影制片厂,陈凯歌的父亲陈怀皑就参与了关于梅兰芳的艺术纪录片拍摄,您当时就在拍摄现场吧?

' n1 Q* V! e' A6 @! }; T9 D, s5 ]

- G+ ~# s7 b) ~, _9 S9 C 梅葆玖:有好几个导演,陈怀皑也在里面,还有上海的导演岑范。那是1953年,把我父亲的舞台艺术记录下来在现在教学时就很有用。看了之后,对唱腔、动作、身段、舞美马上就有概念,留下了一个范本。梅派的电影资料还比较多,其他流派,程(砚秋)先生、荀(慧生)先生留了一个,徐(碧云)先生一个也没有留下来,那时候没有录像。我父亲的这个纪录片,把他的代表作《贵妃醉酒》、《宇宙锋》等好多戏都留下了珍贵的资料。9 e2 @. e+ d5 H5 w) o) M( H* ]

9 {' I) Q7 m7 P- R$ B8 I# z" d

《新民周刊》:电影的编剧是著名作家严歌苓,这个剧本您看过吗?

) o5 g# B& c, q; g: S( \& ]$ r0 O$ J5 A

梅葆玖:剧本是中宣部都审过的。它还是比较忠实于历史,从人文的角度来审视这段历史。她的故事其实到抗战胜利就结束了。( k: J) K2 \7 P

" `1 ^. y! E/ M+ Q: a a

《新民周刊》:对黎明的表演怎么评价?觉得他演得像您父亲吗?

! t2 ?2 c5 X8 `

5 Y# x) V" B- ^6 m2 [# Q& z 梅葆玖:我觉得他文化气息还好。他没有港台人说话的那种腔调,他还是北京口音,因为他本来就是北京人,小时候住在北京。要是电影搞出个“广东梅兰芳”那就不好了,而且现在还不允许配音。$ u8 \( o; {4 k. [# o) s M

& t% o3 B3 n! }* r 《新民周刊》:您曾经担心章子怡(/ X6 a$ Z2 S6 s# S6 L6 r

)不太能演得了孟小冬,为什么?" O3 T( r8 H# Y% V2 P4 v# X

# B- I; q, C& B 梅葆玖:刚开始是有些担心,但是不断有老师给她说,她很快就学会了,她很聪明。有些神态方面,还是表现得不错的,毕竟是老演员了。0 |+ L! H0 t. K& t v

8 U" l- c( W( e$ ? 《新民周刊》:电影里反映了您的母亲福芝芳吗?1 Q6 f8 c& L% l8 s6 b6 k, q

' V1 ]9 p5 F6 S 梅葆玖:在电影中她也有几个镜头,但是怎么剪接的还不知道,要看陈凯歌的后期处理了。我母亲也是演员。她是旗人,从小也在梨园长大,对于京剧和艺术她也是懂的,很有见解的,只是结婚以后她没有再登台演出。 |

|